الفن الاسلامي

استعراض عام

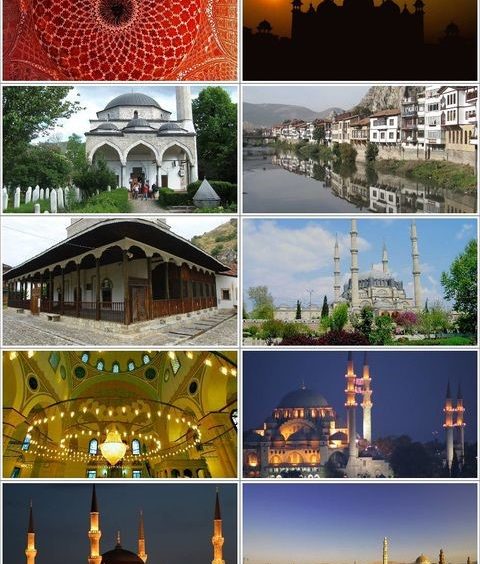

لما فتح العرب بلاد الشام لم تكن لديهم من الفنون سوى الشعر. ويقال إن النبي حرم فني النحت والتصوير أنهما من قبيل عبادة الأوثان-كما نهى عن الموسيقى، ولبس الحرير الثمين: والتحلي بالذهب والفضة أنهما من أسباب التنعم المؤدي إلى الانحلال؛ ومع أن العرب أخذوا يتحللون شيئاً فشيئاً من هذا التحريم، فإن الفن الإسلامي في ذلك العهد الأول كان ينحصر في فنون العمارة، والخزف، والزركشة. يضاف إلى هذا أن العرب أنفسهم كانوا إلى عهد قريب بدواً أو تجاراً، ولم يكونوا ذوي براعة فنية ناضجة؛ وكانوا يعترفون بقصورهم في هذا الميدان، ولذلك لجأوا إلى الأشكال والتقاليد الفنية المتبعة في بيزنطية، ومصر، والشام، وبلاد العراق، وإيران، والهند، فعدلوها بما يوائم طبيعتهم، كما لجأوا إلى الفنانين والصناع من أهل تلك البلاد. من ذلك أن نقوش قبة الصخرة في بيت المقدس وعمارة مسجد الوليد الثاني في دمشق كانت بيزنطية خالصة. وفيما يلي هذه البلاد من جهة الشرق اتخذ العرب حليات القرميد التي كانت متبعة في بلاد آشور وبابل القديمة، كما اتخذوا أشكال الكنائس الأرمنية النسطورية، وبعد أن دمر المسلمون في بلاد الفرس كثيراً من الأعمال الساسانية الأدبية والفنية تنبهوا إلى مزايا مجموعات العمد، والأقواس المستدقة والعقود، والنقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال الهندسية التي أثمرت آخر الأمر طراز الزخرفة العربي المعروف. ولم تكن هذه النتيجة تقليداً محضاً، بل كانت تركيباً بارعاً من أشكال مختلفة لا ينقص من شأنها ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم. وتخطى الفن الإسلامي الذي انتشر من قصر الحمراء في الأندلس إلى التاج محال في الهند كل حدود الزمان والمكان، وكان يسخر من التمييز بين العناصر والأجناس، وأنتج طرازاً فذاً ولكنه متعدد الأنواع، وعبّر عن الروح الإنسانية بأناقة موفورة فياضة لم يفقها شيء من نوعها حتى ذلك الوقت.

العمارة الإسلامية

ويكاد فن العمارة الإسلامية، كمعظم فنون العمارة في عصر الإيمان، أن يكون كله فناً دينياً خالصاً. ذلك أن مساكن البشر كانت تقام ليقضوا فيها حياتهم الدنيوية القصيرة الأجل؛ أما بيوت الله، فكانت من داخلها على الأقل، نماذج من الجمال الخالد. غير أننا مع هذا نسمع عن قناطر، وقنوات لجر مياه الشرب، وفساقي، وخزانات لمياه الري، وحمامات عامة، وقلاع، وأسوار ذات أبراج وإن لم يبقَ من آثار هذه كلها إلا القليل. وقد أقامها مهندسون معماريون كان الكثيرون منهم في القرن الأول بعد الفتوح الإسلامية من المسيحيين، ولكن كثرته الغالبة كانت فيما بعد من المسلمين. ولما جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين وجدوا مباني حربية ممتازة في حلب، وبعلبك، وغيرها من مدن الإسلام في الشرق، وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات المزاغل، وأخذوا عن أعدائهم كثيراً من الأفكار التي أقاموا على أساسها حصونهم وقلاعهم المعدومة النظير، ولقد كان قصر إشبيلة، وقصر الحمراء في قرطبة حصنين وقصرين معاً.

ولم يبقَ من قصور بني أمية إلا القليل. ومن هذا القليل الباقي بيت بريفي في قصير عمرة بالصحراء الواقعة في شرق البحر الميت، وتكشف بقاياه عن حمامات ذات قباب، وجدران ذات مظلمات. ويؤكد لنا المؤرخون أن قصر عضد الدولة في شيراز كان يحتوي على ثلاثمائة وستين حجرة واحدة منها كل يوم من أيام السنة، وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوان، وخصصت منها واحدة للمكتبة، وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقين، ذات بواك وعقود، ويقول عنها أحد مؤرخي الإسلام المتحمسين إنه لم يكن ثمة كتاب في أي موضوع من الموضوعات لا تحتوي المكتبة نسخة منه(124). ولسنا نشك في أن للخيال أكبر نصيب فيما وصفت به شهرزاد مدينة بغداد، ولكنه وصف يصور ما كانت عليه فخامة النقوش في داخل القصور أصدق تصوير(125). وكان لأغنياء المسلمين بيوت في الريف وقصور في المدن. وكانت لهم في المدن نفسها حدائق كبرى، أما بيوتهم في الريف فكانت حدائقها “جنات” حقة-فيها بساتين ذات عيون، وجداول، وفساق، وبرك مبطنة بالقرميد، وأزهار نادرة، وظلال، وأشجار فاكهة ونُفل، وكانت تحتوي عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بالهواء الطلق، دون أن يضايقهم وهج الشمس. وكان الدين في فارس دين أزهار؛ فقد كانت تحتفل بأعياد الورد احتفالات تحوي جميع مظاهر الأبهة والفخامة، وطبقت شهرة ورد شيرزاد وفيروز آباد جميع أنحاء العالم، وكانت الورود ذوات المائة من الأوراق من الهدايا التي يحمدها لمهديها الخلفاء والملوك(126).

وكانت بيوت الفقراء وقتئذ، كما هي الآن، أبنية مستطيلة الشكل؛ مقامة من اللبن الملتصق بالطين، سقفها خليط من الطين، وأعواد النبات، وغصون الأشجار، وجريد النخل، والقش. وكانت البيوت الأرقى من هذه نوعاً تشتمل على فناء داخلي مكشوف، ذي فسقية، وشجرة في بعض الأحيان؛ وكانت تحتوي أحياناً على طائفة من العمد الخشبية، ورواق مسقوف بين الفناء والحجرات. وقلما كانت البيوت تبنى على الشارع أو تطل عليه، لأنها كانت حصوناً للعزلة، تقام للأمن والسلام؛ وكان لبعضها أبواب سرية، يهرب منها سكانها من فورهم إذا هوجموا أو أريد اعتقالهم، أو يدخل منها الحبيب سراً(127).

وكان في كل بيت من البيوت، عدا بيوت الفقراء، أجنحة خاصة بالنساء، لكل منها في بعض الأحيان فناء مستقل. وكانت بيوت الأغنياء خالية من أنابيب الماء، الذي يحمل إليها من خارجها كما تحمل الفضلات منها. وكانت بعض البيوت الحديثة الطراز تؤلف من طابقين تتوسط الواحد منهما حجرة لجلوس الأسرة عامة تعلوها قبة، وفي الطابق الثاني منها شرفة تطل على فناء البيت. ولم يكن بيت من البيوت عدا أفقرها يخلو من مشربية من الخشب تدخل الضوء، وتمنع حرارة الشمس، وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا على خارجهِ دون أن يراهم من بالخارج. وكثيراً ما كانت هذه المشربيات متقنة النحت، وكانت هي النماذج التي صنعت على غرارها الستر الحجرية أو المعدنية التي ازدانت بها القصور والمساجد فيما بعد. ولم تكن بالبيت مدفأة ثابتة في جدرانهِ، بل كان يدفأ بموقد نحاسي متنقل يحرق فيه الفحم الخشبي. وكانت الحجرات تجصص وتطلى عادة بألوان متعددة. وكانت الأرض تفرش بطنافس من نسيج اليد، وقد يكون عليها كرسي أو كرسيان، ولكن المسلمين كانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس. وكانت أرض الحجرة ترتفع بجوار الجدران في ثلاث نواح منها بقدر قدم، أو ما يقرب منه ليتكون من ذلك ديوان يفرش بالوسائد. ولم تكن في هذا النوع من البيوت حجرة خاصة بالنوم، وكان فرش النوم مكوناً من حشية تطوى في أثناء النهار وتوضع في مكان خاص كما يفعل أهل اليابان في هذه الأيام. وكان أثاث البيت بسيطاً: يتألف من بضع مزهريات، وآنية المطبخ، ومصابيح، وكوة للكتب في بعض الأحيان.

الفن الإسلامي في العمارة في المغرب.

فسيفساء على أرضية في إحدى قاعات قصر هشام في أريحا.

وكان حسب المسلم التقي الفقير أن يكون المسجد جميلاً، وكان ينفق في تشييدهِ جهده ماله. ويجمع في فنونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة بين يدي الله، وكان في وسع الناس أن يستمتعوا بهذا الجمال وبتلك العظمة: وكان المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المدينة يسهل الوصول إليه من كافة أنحائها. ولم يكن عادة فخماً ذا روعة وبهاء من خارجهِ. وإذا استثنينا واجهته الأمامية فإنه لم يكن يسهل تمييزه في بعض الأحيان من المباني المجاورة له، وقد يكون أحياناً ملتصقاً بها التصاقاً، وقلما كان يشيد من مواد أفخم من الآجر المطلي بالمصيص. وقد حدد شكله الغرض الذي أقيم من أجلهِ: فكان يتألف من بهو رباعي الشكل يتسع للمصلين، ومن حوض أوسط ونافورة للضوء، تحيط بها إيواناته ذات البواكي لوقاية المصلين وإظلالهم، وليتلقوا فيها الدروس، وفي ناحية الصحن المتجهة إلى مكة كان يقوم بناء المسجد الأصلي، وهو في العادة قسم مسور من الرواق.وكان هذا القسم أيضاً ذا شكل رباعي يمكن المصلين من أن يقفوا صفوفاً متراصة متجهين أيضاً إلى مكة. وقد يكون فوق هذا الصرح قبة، تكاد تبنى في جميع الأحوال من الآجر، تبرز كل طبقة منها عما تحتها بمقدار قليل نحو الداخل وتطلى بالجص لإخفاء هذا البروز(128). وكان الانتقال من القاعدة الرباعية إلى القبة المستديرة يتم كما يتم في العمارة الساسانية أو البيزنطية بأن تتوسطها في القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل بين عقدين متعامدين، أو سلسلة من العقود الحجرية الصغيرة تقام عليها جوانب القبة. وأهم ما تمتاز به عمارة المساجد هو المئذنة من الزجورات-الصرح-البابلي وبرج الجرس في الكنائس المسيحية، وأخذ الهنود المسلمون الشكل الأسطواني من بلاد الهند، وتأثر مسلمو إفريقية في تخطيطها بمنارة الإسكندرية ذات الأركان الأربعة(129). وليس ببعيد أن تكون الأبراج ذات الأركان الأربعة في المساحة التي أقيم عليها الهيكل القديم في دمشق، ذات أثر في شكل المئذنة(130)، وكانت في هذا العهد الأول بسيطة خالية في أغلب الأحيان من الزخرف، ولم تصل إلا في القرون المتأخرة إلى ما وصلت إليه من الدقة والارتفاع، أو نحو ما احتوته من الشرفات الرقيقة الهشة، والبواكي الزخرفية، والسطوح القاشانية، التي أنطقت فرجسون Fergusson بقولهِ “إنها أعظم الأبراج رشاقة في عمارة العالم كله”(131).

وقد احتفظ المسلمون لداخل المسجد بأبهج الزخارف وأجملها وأكثرها تنوعاً، احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد البراقة لأرض المسجد ومحرابه؛ وبالزجاج ذي الأشكال والألوان البديعة لنوافذهِ ومصابيحه، وبالطنافس الغالية والبسط الفخمة تفرش على أرضه للصلاة؛ وبألواح الرخام الجميل الألوان تثبت على الأجزاء السفلى من الجدران؛ وبالأفاريز الجميلة ذات الكتابة العربية حول المحاريب والطنف؛ وبالنقوش الجميلة في الخشب أو العاج أو المصنوعة من المعدن في الأبواب، والسقف، والمنابر، والسجف… أما جسم المنبر نفسه فكان يصنع من الخشب تبذل أعظم العناية في نحتهِ ونقشهِ وتطعيمه بالعاج والأبنوس. وبالقرب من المنبر توجد الدكة المقامة على عمد صغيرة وعليها نسخة من كتاب الله. وكان الكتاب نفسه بطبيعة الحال أنموذجاً لجمال الخط وروعة الفن الدقيق. ويجاور المنبر القبلة وهي جزء داخل في جدار المسجد لعله مأخوذ من القباب في الكنائس المسيحية. وقد أفرغ الصناع والفنانون كل جهودهم في تزيين هذا المحراب حتى كان يضارع المذبح أو المحراب المحيط به في الكنائس والهياكل. فجملوه بالقاشاني والفسيفساء، وصور أوراق الشجر وأزهاره، والنقوش البارزة، والأنماط الجميلة، ذات الألوان البديعة من الآجر، والجص، والرخام، والطين المحروق، والقاشاني.

وأكبر الظن أننا مدينون بما بلغه فن الزخرفة من عظمة وفخامة إلى تحريم الساميين تمثيل صور الإنسان والحيوان في الفن! فكأن الفنانين المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا التحريم فاخترعوا هذا الفيض الغامر من الأشكال غير البشرية أو الحيوانية، وأخذوا ما كان منها موجوداً عند غيرهم. فبحث الفنان في أول الأمر عن منفذ لمواهبهِ الفنية في الأشكال الهندسية-الخط، والزاوية، والمربع، والمكعب، والكثير الأضلاع، والمخروط، والشكل اللولبي، والقطع الناقص، والدائرة، والكرة؛ وكرر هذه الأشكال كلها وركب منها مئات التراكيب، وأنشأ منها الدوامات، والأربطة، والخطوط المتشابكة المتداخلة، والنجوم. ولما انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى المواد المختلفة، فصور من مختلف المواد، تيجاناً، وكروماً، وأزهار البشنين، والكُنْكُر، وخوص النخل وجريده. فلما جاء القرن العاشر مزج هذه كلها فأنشأ منها الزخرف العربي الذائع الصيت، وأضاف إليها كلها حلية فذة كبرى هي الكتابة العربية. ذلك أنه عمد في العادة إلى الحروف الكوفية فأطالها إلى أعلى أو مدها على الجانبين، أو نمقها بالذيول والنقاط، حتى استحالت الحروف الهجائية على يديه تحفة فنية ذات روعة وجمال. ولما تحلل الناس من بعض الشيء من القيود والمحرمات الدينية أدخل الفنان أنواعاً جديدة من الزينة بأن رسم طير السماء، وحيوان الحقل، أو ابتدع أشكالاً عن الحيوانات المختلفة لا وجود لها إلا في مخيلته. واستطاع بفطنتهِ وشغفهِ بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال الفن-الفسيفساء، والنقوش الصغيرة على العاج ونحوه، والخزف، والأقمشة، والبسط. وكان النقش في كل حالة تقريباً تؤلف بين أجزائه وحدة منظمة، تسيطر عليها صورة رئيسية، أو موضوع رئيسي. ينمو ويتطور من الوسط إلى الأطراف أو من البداية إلى النهاية، كما يفعل المؤلف بالموضوع الموسيقي. ولم يكن الفنان المسلم يرى أن أية مادة مهما قست تستعصي على فنهِ؛ ولهذا أصبح الخشب، والمعدن، والآجر، والجص، والحجر، والقرميد، والزجاج، والقاشاني-أصبحت هذه كلها وسائل يستخدمها لإظهار ما في خيالهِ من صور وأشكال فنية مجردة لم يسمُ إلى مستواها فن آخر من قبل لا نستثني من ذلك الفن الصيني نفسه.

واستعانت العمارة الإسلامية بهذا الفن الزخرفي فأقامت في جزيرة العرب، وفلسطين، والشام، وأرض الجزيرة، وفارس والتركستان، والهند، ومصر، وتونس، وصقلية، ومراكش، والأندلس-أقامت في هذه البلاد كلها عدداً لا يحصى من المساجد جمعت بين القوة والمتانة في خارجها، والرشاقة والرقة في داخلها، نذكر منها مساجد المدينة، ومكة، وبيت المقدس، والرملة ودمشق، والكوفة والبصرة، وشيراز ونيسابور، وأردبيل، ومسجد جعفر في بغداد، ومسجد سر من رأى العظيم، ومسجد زكريا في حلب، ومسجد ابن طولون والجامع الأزهر في القاهرة، ومسجد تونس الكبير، ومجلس سيدي عقبة في القيروان، والمسجد الأزرق في قرطبة-وليس في مقدورنا إلا أن نكتفي بذكر أسمائها لأن مئات المساجد التي بنيت في ذلك الوقت لم يبقَ منها ما يمكن تمييزه إلا عشرة أو نحوها، أما سائرها فقد عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب.

وقد كشف في العصر الحديث في بلاد الفرس وحدها-وهي جزء صغير من بلاد الإسلام-عن صروح فخمة لم يكن يدور بخلدنا أنها توجد في تلك البلاد؛ وكان كشف آثارها من الحادثات الكبرى في إزاحة الستار عن الماضي المجهول وإن كان هذا الكشف قد جاء بعد أوانه بزمن طويل؛ لأن كثيراً من روائع العمارة الفارسية قد عبثت به قبل ذلك الكشف يد الزمان فلم تبقِ منه شيئاً. وحسبنا أن نذكر في هذا المقام أن المقدسي يصف في فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المدينة ودمشق ويقول إن مسجد نيسابور ذا العمد الرخامية. والصفائح الذهبية، والجدران ذات النقوش المحفورة الكثيرة كان من عجائب الزمان؛ وإنه لم يكن في خرسان أو سجستان من المساجد ما يضارع في جماله مسجد هيراة(132). وفي وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة مما بلغته العمارة الفارسية في القرنين التاسع والعاشر من روعة ووفرة، بدراسة النقوش الجصية البارزة، والعمد والتيجان المحفورة الباقية، من محراب مسجد نائين الجامع المخرب، والمئذنتين الجميلتين الباقيتين في دمغان. وقد بقي من مسجد أردستان (1055) محراب وباب جميلان، كما كشف فيه عن كثير من العناصر التي تجلت فيما بعد في العقود القوطية المستدقة، والأكتاف المركبة، والأقبية المتقاطعة، والقبة المضلعة(133). وكانت المادة التي شيدت منها هذه المساجد والكثرة الغالبة من المساجد والقصور الفارسية هي الآجر، شأنها في ذلك شأن المباني القديمة في سومر وبلاد الرافدين، وسبب ذلك ندرة الحجارة وكثرة ما تتطلبه من النفقات، ووفرة الطين والنيران؛ لكن الفنان الفارسي قد حول طبقات الآجر بفضل ما أدخله عليها من ضوء والظل والنماذج الفنية الجديدة، والأوضاع الفنية المختلفة، حول هذه الطبقات إلى أنواع من الزخرف لم تعرف هذه المادة القليلة الشأن نظيراً لها من قبل. وقد كسا الخزاف الفارسي الآخر في أماكن خاصة، كمداخل المساجد والمنابر والمحاريب، بطبقة الفسيفساء متعددة الألوان، وبالقرميد الزاهي البراق؛ ولما أقبل القرن الحادي عشر زاد السطح البراق لألاء وبهاء بطبقة من القاشاني الملون اللامع. وهكذا خدم المسجد كل فن في بلاد الإسلام. نزل إلى هذه الخدمة من العلياء وكسب بها فكراً وكبرياء.

وإذ كان قد حرم على المثال أن ينحت التماثيل خشية أن يعود الناس إلى عبادة الأوثان، فقد وجه جهوده إلى الزخرفة بالنقوش البارزة. فأتقن نحت الحجارة، وشكل الجص باليد قبل أن يجف، وصاغ منه أشكالاً كثيرة مختلفة. وقد بقي أنموذج رائع من هذه العمائر، وهو القصر الشتوي الذي بدأه الوليد الثاني عام 734 بالصحراء الشرقية من نهر الأردن وتركه دون أن يتمه. وكان حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر المنحوت ذو جمال بارع يتكون نقشه من مثلثات وأزهار الورد يحيط بها إطار من الأزهار، والفاكهة، والطير، والحيوان، والنقش العربي. وقد نقل هذا النقش الرائع إلى برلين في عام 1904 ونجا من الدمار في أثناء الحرب العالمية الثانية. وكان النجارون يجملون النوافذ، والأبواب، والستر الخشبية، والشرفات، والسقف، والمناضد، وكراسي المصاحف، والمنابر، والمحاريب، ويبدعون في نقشها إبداعاً يستطيع الإنسان أن يراه في لوحة وجدت في تكريت ونقلت إلى متحف المتروبوليتان للفن في نيويورك. كذلك كان الصناع المشتغلون بنحت العاج والخشب يزينون بفنهم المساجد، والمصاحف، والأثاث، والآنية، والأشخاص أنفسهم، ويجملونها بمصنوعاتهم المنحوتة والمطعمة. غير أنه لم يصلنا من مصنوعات ذلك العصر إلا قطعة واحدة هي طابية من قطع الشطرنج (توجد الآن في المتحف الأهلي بفلورنس) ويقال إنها إحدى قطع الشطرنج الذي أهداه هرون الرشيد إلى شارلمان في القرن التاسع الميلادي(124). كذلك أخذ صانعوا المعادن المسلمون عن الساسانيين هذا الفن الدقيق، وصنعوا من النحاس والشبه مصابيح، وأباريق، وجفاناً، وجراراً، وكيزاناً، وأقداحاً، وأطساتاً، ومواقد؛ وصبوها في صور الآساد، والأفاعي، وآباء الهول، والطواويس، واليمام؛ ونقشوا عليها في بعض الأحيان رسوماً بديعة نشاهد مثلاً منها في المصباح الشبيه بالقماش المخرم والمحفوظ في معهد الفن بمدينة تشكاجو. ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم المحفورة بالفضة والذهب، ويبدعون المصنوعات المعدنية “الدمشقية” أي المزخرفة بفن الدمشقيين وإن لم يكن قد نشأ في مدينتهم(135). وكانت السيوف الدمشقية تصنع من الفولاذ المسقى المزين بالنقوش البارزة أو المطعم بالرسوم العربية، أو الحروف الهجائية، أو غيرها من الأشكال المتخذة من خيوط الذهب أو الفضة. وقصارى القول أن صناع المعادن المسلمين قد يراعوا في هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة لمستزيد.

الموقع: المعرفة

الرابط : https://m.marefa.org/%D9%81%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A